孤独死物件の売却時に知っておきたい!国土交通省ガイドラインの告知義務

孤独死が起きた家は「もう売れないかもしれない」と不安になる方も多いですが、実は売却は十分に可能です。

なぜなら、国土交通省が示すガイドラインでは自然死や日常生活中の不慮の死の場合、告知義務がない場合もあるからです。

たとえば特殊清掃が必要なケースを除けば、必ずしも「事故物件」として扱われるわけではありません。

結果として、正確な告知の判断と価格設定を行えば、孤独死物件でも売却活動を成功させられます。

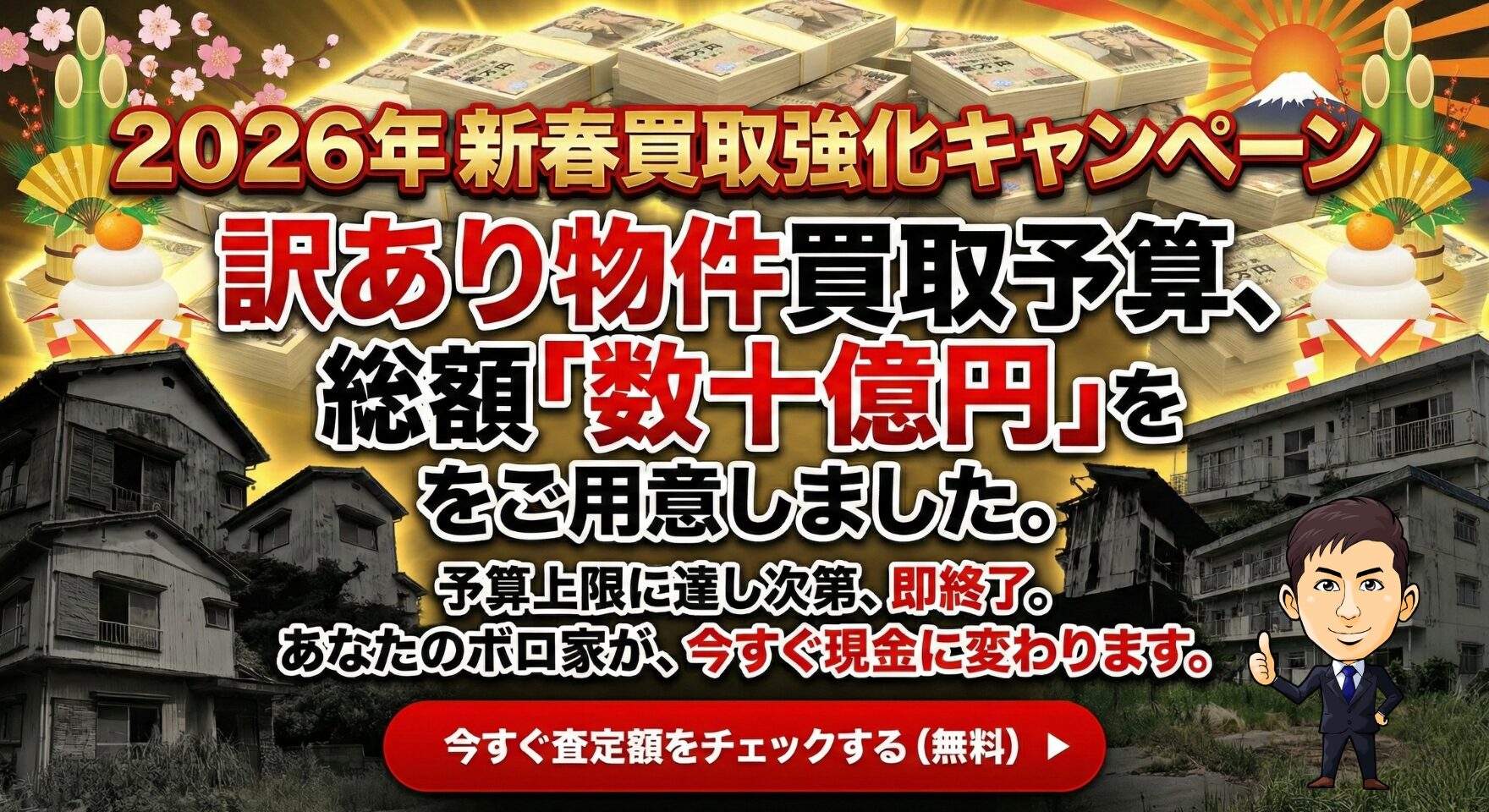

【事例】不動産買取マスターは孤独死などの事故物件も買い取ります!

孤独死があった家は売却できる

孤独死と聞くと、家の中でひっそりと亡くなられ、しばらく発見されなかったイメージを持つ方も多いでしょう。

そんな家を「もう売却できないのでは?」と考えてしまうのは仕方ありません。

実際、他人から見れば「誰も気づかず放置されていた現場」という印象が強く、心理的負担を感じやすい物件かもしれません。しかしだからといって、一概に売却不可となるわけではありません。

たとえば自然死と同じく扱われるケースもあり、法的なガイドラインを確認すれば「思ったより普通に売れる」可能性があるのです。さらに、告知義務や売却手続きの流れをしっかり把握しておけば、買い手の不安を減らしてスムーズに取引を進めることもできます。実は、不動産の取引では「心理的瑕疵」という言葉が存在し、孤独死がその範疇に入るかどうかが肝となります。これは宅建業者が案内の際に注意しなければならない重要事項でもあり、買主の視点からすると十分に気になるポイントです。

【関連】

一度住めば告知義務がなくなるは【嘘】事故物件のロンダリングには注意!

【関連】

「孤独死物件」とはどんな状態を指すのか

「孤独死物件」とは、一人暮らしの方が家の中で亡くなり、一定期間だれにも発見されずに放置された状態の家を指します。発見までの期間はさまざまで、早いケースでは数日、遅い場合には数週間や数か月にも及びます。

こうした物件が持つ印象は、とてもネガティブになりがちです。なぜなら、長期間にわたり誰にも見つからなかったという事実そのものが、買い手に大きな不安を与えやすいからです。しかし、ただ「孤独死があった」という理由だけですぐに売れなくなるとは限らず、その程度や経緯をきちんと理解しておくことが大切です。

- ・孤独死の期間が長いほど発見時の状況が重くなる

- ・発見後の清掃やリフォームの必要性で印象が変わる

- ・近隣住民からの噂や周知度が価格や成約に影響を与える

- ・一般的な自然死と混同されるケースもある

たとえば、一週間以内で発見された場合は「ほぼ自然死と変わらない印象」という人もいます。逆に、何か月も放置されていて特殊清掃が必須だったとなると、聞いただけで嫌悪感を抱く人も少なくありません。

それでも、必ずしも売却できないわけではなく、きちんと対策を講じれば「意外とスムーズに契約まで至った」例もあるのです。

売却前に知っておくべき心理的瑕疵の意味

「心理的瑕疵」という言葉を聞くと、急に難しそうに思うかもしれません。実はこれ、不動産を取引する際に非常に重要な専門用語で、買主が「ここはちょっと住みにくいかも」と感じる要素を指します。

殺人、自殺、孤独死など、人の死に関する事案があった物件が典型例として挙げられます。

なぜこれを理解しておくべきかというと、不動産売買では告知義務が生じるかどうかの判断材料になるためです。

たとえ孤独死であっても発見の遅れから特殊清掃が必要になれば、買主からすると不安要素が大きいでしょう。逆に自然死に近い状況で早期発見されていれば、あまり問題視されないケースもあります。

こうした曖昧な面があるからこそ、物件の売却時に「心理的瑕疵があるのかないのか」をしっかり判断することが求められるのです。

具体的にいうと、例えば事件性の高い殺人が発生した家なら、たとえ10年20年経とうとも告知すべきと判断されることがあります。

一方で、孤独死でも「自然死に近く、すぐ発見され、周囲もそれほど騒がなかった」場合は、心理的瑕疵の程度が低いとみなされるかもしれません。

素人判断で「これは言わなくていいでしょ」と決めつけるのは危険です。

後になってトラブルにならないよう、宅建士や不動産会社にしっかり相談してみましょう。

孤独死=必ず告知義務がある、ではない

多くの人が誤解しているのが、「孤独死が起きたら絶対に告知義務がある」という考え方です。

実際には、自然死や日常生活中の不慮の事故として扱われるケースもあり、その場合は告知義務がない場合もあります。国土交通省のガイドラインでも「特殊清掃の必要がない、事件性が薄い」などの場合には、心理的瑕疵に当たらないことが明確に示されているのです。

しかし、それはあくまで基準であって「現場の実態とは微妙に違うことも多い」と知っておくと安心です。というのも、買主や周辺住民の理解度、世間への周知度が大きく影響し、「告知しなかったら後々トラブルになった」という事例も存在します。

例えば「三年前に自然死に近い孤独死があったが、周囲の住民が衝撃を受け、いまだにその話題が尽きない物件」といった場合、ガイドライン上は告知義務なしとされる可能性があるものの、実際には告知しておかないと後々問題になるかもしれません。

大切なのは、買主に対して誠実であること。

孤独死物件の告知義務とは?ガイドラインで定められた基準

「孤独死物件」には、国土交通省が公表したガイドラインによる一定の基準があります。実はこのガイドライン、令和3年に改正されて注目を集めました。ここで強調されているのは、自然死や事故死は原則として告知義務が不要ということです。

しかし、孤独死であっても特殊清掃が必要だったり、周辺に多大な影響を与えたりした場合は、告知が必要になるかもしれないという点が示されています。

国土交通省ガイドラインの概要

国土交通省のガイドラインは、あくまでも宅建業者の業務上の基準を示しており、全てのケースを網羅しているわけではありません。

自然死または日常生活中の不慮の死については、基本的に「告知不要」とされています。これは、病気や老衰で亡くなったケースをイメージするとわかりやすいです。

例えば高齢者が自宅で静かに最期を迎えた場合などは、買主への告知義務が発生しない可能性が高いといえます。とはいえ、発見が著しく遅れた場合や、特殊清掃が行われた場合などは、告知義務が生じる可能性が残されています。

また、ガイドラインの対象は「居住用不動産」に限られるという点にも注意したいです。

店舗や事務所として使われていた物件とは扱いが異なる場合があるので、専門家に確認するのが安心です。

自然死・不慮の事故と告知義務の有無

自然死や日常生活中に起こった不慮の事故は、ガイドライン上「告知不要」とされています。

たとえば階段からの転落死、入浴中の溺死などは、あくまで不幸な偶発的事故なので心理的瑕疵には該当しないと考えられるケースが多いのです。こうした例では、買主の感情的な抵抗も比較的少ないでしょう。

実際、寿命を全うした自宅での最期が「事故物件」扱いになるのは気の毒という考え方もあり、現実にはそれほど問題になりにくい印象があります。

とはいえ、発見が遅れて室内の状態が大きく変わってしまった場合には、ガイドライン上の「例外」に該当することもあるため油断は禁物です。

たとえば「入浴中に心臓発作を起こして亡くなったが、すぐに家族が発見し、特殊清掃も必要なかった」という場合は、不動産業界的には告知不要とされがちです。

言い換えれば、家族や近隣からスムーズに発見されれば心理的負担も軽く、買主も大きな抵抗感を抱きにくいのです。とはいえ、法律と人の心は別物ですから、どこまで知らせるかを最終的に判断するのは売主の誠意にも関わります。

特殊清掃や大規模リフォームが入った場合の扱い

孤独死が起きた家で、長期間放置されたことで悪臭や遺体の損傷が激しく、特殊清掃が必要になったケースは「告知義務がある」と判断されやすいです。

これは、買主がその事実を知ると心理的な抵抗感を覚えやすいからです。

たとえば、「床下まで染みが広がり、フローリングの張り替えが不可欠だった」ような事例では、見えない部分にまで手が入っているため「何かあった?」と推測されるリスクが高まります。

一度住めば告知義務がなくなるは【嘘】事故物件のロンダリングには注意!

一方で、大規模なリフォームを行うことで、外観上はまったく問題なくなる場合もあります。

それでも履歴を隠す形で売却を進めると、後になって近隣住民から買主に情報が伝わった場合、「重要事項説明がなかった」としてトラブルになることがあります。

よくあるのが「大がかりな修繕をして見た目はピカピカ。しかし実は孤独死があり、清掃も大変だった」というパターンです。トラブルを避けるためには、しっかりと経緯を説明し、買主に納得してもらうのがベストです。

リフォームや清掃にかかった費用や実際の作業内容を開示することで、買主も安心して購入に踏み切れる可能性が高まります。

賃貸と売買で異なる告知義務の基準

同じ孤独死物件でも、賃貸と売買では告知義務の基準が大きく異なると言われています。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸の場合は「3年が経過すれば告知不要」とされるケースもありますが、売買ではこのような明確な年数が提示されていません。これは、売買の取引金額が賃貸よりも高額になるため、買主が負うリスクが大きいからです。

実際に裁判でも「賃貸なら数年で心理的瑕疵が希釈化されるけれど、売買はそうはいかない」と判断された例があります。たとえば人里離れた場所での殺人事件では、50年たっても告知義務があるとみなされたケースがあるのです。

こうした違いは「心の問題はお金の大きさと比例する」という現実を反映しているとも言えます。賃貸であれば、気に入らなければ契約更新しなければよい話ですが、売買では住み替えが簡単ではありません。そうした背景から、売主が取るべき責任はより重くなるのです。

そのため「もう何十年も前だから大丈夫だろう」などと決めつけず、専門家の意見を取り入れつつ、買主の安心感を優先する姿勢が大切です。

実際はどう判断する?宅建士が解説する実務上の注意点

国土交通省のガイドラインを読めば「なるほど、自然死なら問題なし」「特殊清掃があったら告知が必要」といった目安はわかります。

しかし、現実の不動産売買はそれほど単純ではありません。買主が「本当に大丈夫なんですか?」と不安を示す場合もあれば、周囲の住民が事件や死亡事故を知っていて、噂話で情報が流れてしまうこともあります。

実務ではガイドライン通りにいかないケースも

ガイドライン通りにいけば「ここは自然死だから告知不要」と結論付けられる事案であっても、買主が強く不安を訴えれば事前に情報を伝えるのが無難です。実務上は「リスクヘッジ」の観点もあり、わざわざグレーゾーンを選ばない傾向が強いです。

たとえば、10年以上前にあった孤独死で周囲が忘れているかもしれないケースでも「あの家は昔、誰かが亡くなっていたらしい」と噂するご近所さんが一人でもいれば、後から買主が知ってショックを受けるかもしれません。すると結果的に信頼関係が崩れ、トラブルに発展するリスクがあります。

実際、筆者の知る事例では「以前に発生した孤独死がガイドライン上は告知不要だったが、周辺の住民がかなりショックを受けていた」というケースがありました。そこでは売主が結局、「念のため正直に話しておきます」と買主に伝えたところ、大きな問題なく成約に至りました。

もしも黙っていたら、後から近隣の人づてに知った買主はきっと怒り出したでしょう。こうした実例からも、告知のあり方は慎重に考える必要があります。

信義則と告知義務:裁判例の考え方

不動産トラブルでは「信義則に違反するかどうか」が一つの焦点になります。

これは民法の原則で、お互いが誠実に取り引きを行うべきという考え方です。裁判例では、どんなに法律上の告知義務がないように見えても、売主が買主を騙す意図で情報を隠していた場合は「信義則違反」とされ、損害賠償や契約解除につながる可能性があります。

とくに孤独死が大きなニュースになっていた地域や、近隣とのコミュニティが強い場合には、裁判官も「買主が知らないまま契約を結ばされた」と判断する恐れがあるでしょう。

これは売主だけでなく、不動産会社にも責任が問われる場面です。宅建士も「重要事項説明」の際に必要な情報をしっかり把握しておく義務があります。

昔の判例では「賃貸でも、大家が意図的に自殺の事実を隠していたため、後になって借主が精神的苦痛を受けた」として損害賠償が認められたケースがありました。これは売買であればさらに重大な問題になる可能性があります。

金額的にも大きな取引ですから、売主としても「バレなきゃいいや」では済まないのです。長年住んでいた家なら、なおさら状況を知っているはずですので、告知の判断は慎重に行いましょう。

「住みたくない」と感じる人がいるなら要注意

専門用語で「住み心地の良さを欠く」と感じるかどうかが心理的瑕疵の判定基準になっているといわれます。

つまり、実際に住むときに「どうしても嫌だ」と思う人が少しでも出てきそうな事案は、告知すべきだと考えたほうが無難です。

自然死や高齢者の看取りであれば「気にしない」という人もいますが、どうしても嫌悪感を抱く人もいるかもしれません。結局、「告知しておいてくれたら問題なかったのに」と言われる事態が一番リスクが高いのです。

法律やガイドラインは「基本的なルール」を示しているに過ぎません。実際には人それぞれ感じ方が違うため、できるだけ買主の意向を尊重して情報開示することで、円満な取引を実現できます。

実例として「大家が高齢の母親を看取った部屋だが、一部の借主は抵抗を示した」という話も聞きます。看取り死といえど「家の中で亡くなる」という事実に嫌悪感を抱く人がいるのは否定できません。

さらに孤独死となれば「周りに迷惑をかけたのでは?」と心配する人もいます。

だからこそ、少しでも不安要素があるなら、あらかじめ説明して買主に安心感を与える方がいいでしょう。

事故物件サイト「大島てる」との向き合い方

インターネット上で「事故物件」に関する情報が集められている有名なサイトに「大島てる」というものがあります。

【公式サイト|大島てる】https://www.oshimaland.co.jp/

誰でも閲覧でき、地図上に「ここでこんな事件があった」という投稿が載せられています。

ただし、このサイトはユーザー投稿型で、真偽不明の情報が含まれることも指摘されています。それでも買主の多くは「ひとまず大島てるで検索してみよう」と考えやすいので、売主としては無視できない存在です。

「大島てるに載っている物件だけど、本当?」と聞かれた際に「知りません」と答えてしまうと「隠している」と誤解を招きかねません。たとえ誤情報であっても、丁寧に説明する姿勢が求められます。

実務では、宅建士や不動産会社が「大島てる」を含む事故物件情報を一応確認し、記載があれば先に売主へ照会することも珍しくありません。

大切なのは、怪しい情報があれば放置せず、真実を調べて買主に伝えることです。

孤独死物件を売却する際の価格相場とリスク

「孤独死物件はどれくらい値段が下がるのか」という質問は、多くの売主が気になるところだと思います。

一般的には心理的瑕疵がある物件は、相場から1~2割ほど下がると言われることが多いです。しかし、実は一概にそう言い切れないのが現実です。なぜなら、孤独死がどのような形で起こり、近隣にどんな影響があり、どれほど知れ渡っているかによって、買主の印象が大きく変わるからです。

市場相場は一般的にどれくらい下がるのか

孤独死物件の価格は、噂されるように「9掛けで済む場合もあれば、半額近くまで落ちるケースもある」というのが実態です。

たとえば、市街地で人気のエリアにある物件なら、買い手の需要は高いため1割ほど安くすればすぐ売れるかもしれません。一方で、過疎地や高齢者が多い地域では、孤独死があったとわかった瞬間に「怖いから買わない」という人が増え、さらなる値下げを迫られる可能性があります。結局は立地や物件状態、そして孤独死の内容次第です。

これは「事故物件」の定義自体が幅広く、買主がどの程度気にするかは人それぞれだからです。したがって、「だいたいこれくらいが相場」といえる明確な数字は存在しません。

自殺・殺人・孤独死の違いによる価格の差

「孤独死」と一口に言っても、それが自然死に近いものか、あるいは外部の人間から見るとショッキングな状態だったのかでインパクトは変わります。

自殺や殺人はさらに印象が悪く、買主が慎重になるケースが多いです。これらは専門的には「心理的瑕疵の度合い」として区別され、度合いが強いほど価格への影響も大きくなる傾向があります。

たとえば、殺人事件の現場となった物件は、買い手に大きな抵抗感を与えるため、大幅な値下げが必要になる可能性が高いです。自殺であっても流血や遺体の損傷がひどく特殊清掃が入った場合は、孤独死よりも強い印象を残すケースがあります。

逆に、孤独死であっても自然死に近く、すぐ見つかった場合などは、比較的軽微に考えられることが多いでしょう。

たとえば「入浴中に亡くなり早期発見された孤独死」は、他者から見るとほぼ自然死と同じイメージかもしれません。

一方、発見が遅れて室内の一部がひどく損壊していた自殺事例だと、人によっては「ここに住むのは無理」と感じることもあるでしょう。

つまり「同じように人が亡くなった物件」といっても、価格相場を左右する要素は千差万別なのです。

売却価格に影響するその他の要因とは

孤独死や事件の中身以外にも、売却価格を左右する要素はいくつもあります。

たとえば立地条件や交通の便、物件の築年数やリフォーム状況などは、通常の取引でも重要視されるポイントです。

駅から近い物件、近隣に商業施設や学校が充実しているエリアなら、心理的瑕疵があっても「そこまで気にしないから安く買いたい」というニーズが出てくることもあります。

逆に、もともと需要が低いエリアの場合は、孤独死のイメージがさらに価格を下げる方向に働きやすいです。また、売主が急いで現金化したい事情があるかどうかも取引に影響します。急いでいる場合には、買主がその足元を見て、低い値段で交渉してくるケースも珍しくありません。

特殊清掃・原状回復にかかる費用と保険対策

孤独死で長期間放置された場合、特殊清掃や原状回復工事が必要になることがあります。

これは通常の清掃とは違い、防護服を着用して消毒や除菌を行い、場合によっては床や壁材を丸ごと交換することもある大掛かりな作業です。費用は数十万円から数百万円になる場合があり、状況によってはリフォームにかなりの費用を要することもあります。

売主としては「この費用を誰が負担するのか?」が気になるところですが、もし保険に入っていれば、ある程度カバーできるケースもあります。最近では、孤独死に対応する特約が付いた少額短期保険なども存在し、家主や管理会社が加入している場合、一定額が補償される場合があります。

特に賃貸物件のオーナーが孤独死リスクに備える手段として注目されています。

特殊清掃費用の相場と作業内容の実例

特殊清掃の費用は、本当にケースバイケースです。

例えば、遺体の発見が遅く室内のあちこちに体液が染み出してしまったようなケースでは、床板や壁のボードを全て交換する必要が生じることもあり、軽く百万円を超えることもあるでしょう。

逆に、早い段階で発見され、ニオイの残留が少ない場合は数万円から十数万円で済むこともあります。

作業内容は、通常のクリーニングでは使わない強力な薬剤を用いた除菌消臭、場合によってはオゾン発生装置を使った脱臭など、多岐にわたります。作業員は防護服を着て、血液や体液の付着した箇所を取り除き、床下や壁内部まで徹底的に洗浄することになるのです。

実際の例として、築古の一軒家で高齢者が亡くなり、夏場に1か月以上放置されたケースでは、床下まで体液が浸透してしまい、解体・再施工で200万円以上かかったという話もあります。

そこまでいくと、単にクリーニングでは済まず、ほぼリノベーションに近い状態といっても過言ではありません。

このように、特殊清掃や大規模な原状回復が発生すると、当然ながら売却価格にも影響が及ぶため、事前にしっかりと見積もりを取っておくことが重要です。

孤独死に備えるための保険商品の紹介

昨今、孤独死リスクに備える保険が注目を集めています。

特に少額短期保険の分野では、家主が加入しておくことで「賠償責任補償」や「原状回復費用補償」を受け取れる商品があります。これらは「孤独死保険」などと通称され、万が一の際に特殊清掃費用や家賃損失などをカバーする仕組みです。

たとえば、アイアル少額短期保険会社が提供する商品や、あそしあ少額短期保険の修理費用担保特約などが有名です。こうした保険は、不動産オーナーが高齢化する入居者を受け入れる上でも、「もしものとき」の安心材料として期待されています。

中には、孤独死による家賃滞納のリスクまでカバーしてくれる保険も存在します。もし賃貸物件での孤独死が起きた場合、清掃費や家賃補償、残置物の処理などが一気に発生して負担が重くなるものですが、こうした保険があればオーナーの経済的リスクを軽減できます。

売却を検討している家の事情でも、保険に入っていたおかげでスムーズに原状回復ができ、高値で売れたというケースもあるので、必要性を感じる方は検討してみる価値があるでしょう。

まとめ

孤独死物件というと、なにやら怖いイメージを持たれがちですが、実は条件によっては通常の物件とあまり変わらない価格で取引できるケースもあります。

国土交通省のガイドラインでは自然死と不慮の事故に関しては告知義務不要とされる場合もあり、いっぽう売買では慎重に考慮すべきポイントも多くあります。

最終的な判断には、現場の実情や買主の感情が大きく作用するため、ガイドラインや裁判例だけでは割り切れない面もあるのです。